|

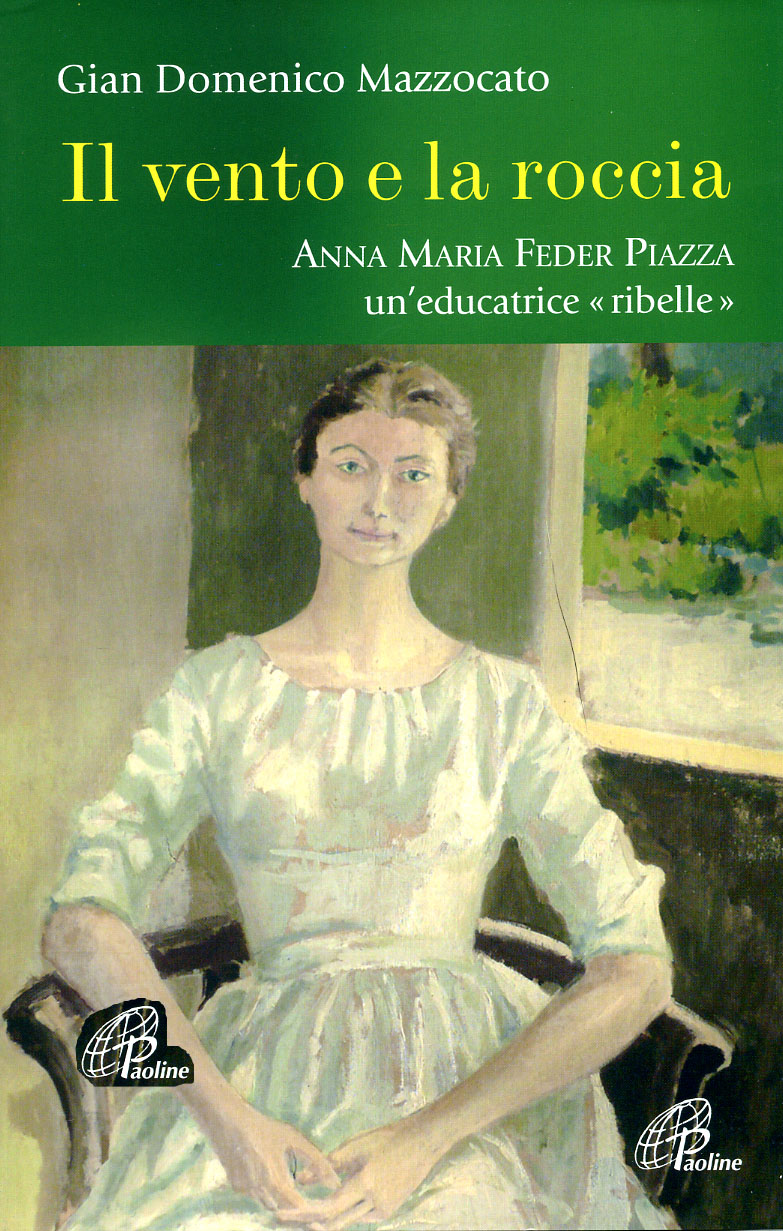

ANNA MARIA FEDER PIAZZA,

UN’EDUCATRICE RIBELLE

Relazione di Gian Domenico Mazzocat o o

se ciascuno di noi avesse il coraggio

di confessare anche solo ad un pezzo di carta

qual è il segreto tormento,

l’angoscia che sporca e logora la sua vita,

forse avremmo finalmente scoperto l’uomo

(dal carnet di Anna Maria Feder Piazza, 9 settembre 1958)

24 anni fa, il 17 febbraio 1987, moriva per un cancro

ai polmoni, Anna Maria Feder, compagna e sposa del grande artista

trevigiano Francesco Piazza, a sua volta scomparso qualche mese fa.

Era nata a Pesaro nel 1933.

La sua vita si è svolta nel segno di una dimensione personale di

energia, di proposta continua e incessante, di profonda riflessione.

Educatrice, scrittrice, instancabile nella sua indagine del proprio

e altrui animo. Possedeva il carisma della profezia e

dell’itinerario mistico. Ha insegnato a generazioni di allievi, ha

fondato lo scoutismo femminile (giovanissima, nella Treviso misogina

e un po’ bigotta del secondo dopoguerra), ha radunato amici, alunni,

interlocutori. Ha ispirato e indirizzato l’arte del compagno della

sua vita.

Suscitava emozioni, di ognuno faceva emergere il meglio, orientava

scelte di vita. Ironica e fantasiosa, concreta e curiosa, colta e

sensibile, ha messo la parola (letta, comunicata, ascoltata) al

centro della vita. La malattia (la sua, apparsa più volte, e quella

dei suoi cari) l’ha devastata, ma non ne ha scalfito l’anima.

Anna era persona complessa, perfino complicata. Ma sapeva elaborare,

tradurre. Aveva talento naturale per questo, ma ci lavorava anche

sopra, affinava gli strumenti. Fondamentale è stata l’esperienza

scout. Ma soprattutto è dominante l’assimilazione della parola

biblica. In particolare il Salmista: leggeva, assimilava e imparava

a dirsi e a dire. In questo entravano concreta prassi quotidiana ed

esperienza mistica. Alla pari.

Possedeva sensibilità di pelle, di cuore e di cervello. Che lei

nutriva con contatti umani, con letture continue (soprattutto gli

scrittori mitteleuropei e gli spiritualisti francesi, grandi

indagatori dell’animo umano). Era tollerante nel senso alto del

termine e, ad un tempo, rigorosa, esigente, selettiva. Non è un

paradosso: tutto ciò appartiene alla sua eccezionalità. La sua

personalità avvolgeva, penetrava, metteva in crisi. Ma non

fagocitava. Aveva dubbi, mai certezze. Talora navigava a vista,

talora si confessava impotente, incapace di capire. Era la sua

grandezza. Si comprendeva che l’ovvio e il banale non abitavano in

lei, non parlava mai a caso. E possedeva la dote dell’ironia.

Enunciava un problema e ne prendeva le distanze, lo circumnavigava,

lo faceva passare sulla bocca di tutti. Non c’erano soluzioni

definitive, ma intuizioni. Stimoli. Direi così: chi le stava vicino

sentiva il bisogno di elaborare in proprio, non di attingere

risposte.

Fu educatrice di altissimo livello. Sapeva prendere le pietre

scartate dal capomastro e trasformarle in testata d’angolo. Anche

questo un dono grande. Ha impresso svolte decisive all’avventura

esistenziale di ognuno dei suoi allievi. Laureatasi in lettere (con

tesi in storia dell’arte dedicata alla sua città di adozione,

Treviso, relatore Sergio Bettini) ha lavorato in frontiera, in una

scuola media di periferia, e ha trasfuso nel suo insegnamento

l’esperienza scout. La vita come avventura, l’apprendimento come

scoperta continua, la cultura come serbatoio di emozioni. Non

insegnava, orientava. Dava chiavi di lettura per il grande enigma

dell’adolescenza e della vita intera.

Forse a questo punto si intuisce già la grandezza assoluta di Anna

Maria Feder, la sua personalità rilevata e stagliata. Ha lasciato,

questa donna fuori del comune, una straordinaria scia di

spiritualità. Nel suo segno e nella sua memoria è nata, con scopi

educativi, pedagogici, benefici, una fondazione che reca il suo nome

e che ha sede nella casa di Strada dei Biscari, quartiere di Santa

Bona, in cui è andata a vivere dopo il matrimonio.

Qualche anno fa, per offrire ad un pubblico più vasto la possibilità

di valutare lo spessore e la portata del suo messaggio e, prima

ancora, della sua opera, la fondazione mi ha affidato il compito (un

mandato ampio, si direbbe, con assoluta libertà di formula e di

soluzioni) di raccogliere il testimone lasciato da Anna Maria Feder

e di raccontare la sua avventura esistenziale.

Ne è nato un libro, IL VENTO E LA ROCCIA, che ha visto la luce nei

mesi scorsi per i tipi della Paoline Editoriale Libri. Ricordo con

commozione di essere riuscito a mettere il libro tra le mani di

Francesco Piazza, pochi giorni prima di quel 29 luglio in cui anche

lui ha bussato alla casa del Padre.

Per me scrivere questo libro è stata esperienza esistenziale di

altissimo valore pedagogico. Mai la mia scrittura aveva trovato modo

di nutrirsi e irrobustirsi in tal misura. Avventura entusiasmante ma

anche estremamente difficile, complessa e delicata. Il senso di

questa mia relazione, oggi, non abita solo nella volontà di dire

Anna Maria a chi non la conosceva ma anche di regalare a me stesso

una sorta di bilancio morale e ideologico sul metodo con cui ho

affrontato l’impresa. Sulle fatiche e sugli ostacoli che ho

incontrato lungo il cammino.

La mia fortuna è stata nell’aver compreso subito che dovevo

eclissarmi, come scrittore, davanti alla persona che raccontavo.

Davanti alla straripante e preponderante personalità di Anna Maria

Feder Piazza.

La quale ha scritto tantissimo, ma ha pubblicato, se si escludono

alcuni articoli su una rivista scout, praticamente nulla. Ha

riempito cinque densissimi quaderni di appunti (i carnet de route,

secondo la definizione e la tradizione scout), ha abbozzato diari,

ha appuntato molti momenti della sua vita in diverse agende, ha

annotato le cose più eterogenee su ogni pezzo di carta che le

capitava a tiro. Succedeva perfino che in classe, durante lo

svolgimento di un tema, lei strappasse un mezzo foglio dalla minuta

di un alunno. E si mettesse poi a scrivere appassionatamente, una

lettera magari. Salvo poi coprire, fanciullescamente, con una mano

l’intestazione perché l’alunno, avvicinatosi alla cattedra per

chiederle una delucidazione, non avesse a vedere.

La centralità della parola cui ho fatto cenno.

È stata dura catalogare, inventariare, mettere in fila,

doverosamente e dolorosamente scegliere. Quando ho creduto di essere

a buon tratto di cammino, alla svolta decisiva, è spuntato un

epistolario ricchissimo. Ho dovuto fermarmi, fare punto e

riorganizzarmi. Perché naturalmente le lettere sono quelle dei suoi

interlocutori, non le sue. E in questi casi serve mettersi alla

ricerca di coloro che hanno magari conservato qualcosa di lei.

Ho inventariato ogni singola missiva e ho fatto, tra altre, una

gioiosa scoperta. Francesco Piazza, maestro dell’incisione e della

pittura, è stato anche affascinante poeta. Possediamo due sillogi

della sua poesia. Una voce rilevantissima, la sua, con tratti di

unicità assoluta: in quelle lettere è emerso un mare inedito di

versi. E uno dei prossimi traguardi che perseguirò assieme alla

Fondazione (e da questa sostenuto) sarà proprio la pubblicazione

dell’opera omnia di Piazza poeta.

In questo travaglio è stato ovviamente necessario mettere a punto

una formula per raccontare Anna Maria, per delinearla e proporla. Ho

cercato, come dicevo, di sgomberare il campo dalla mediazione della

scrittura.

La mia scrittura, ovviamente, perché già c’era la sua. Totalizzante,

fluviale, talora dura e talora dolce, sempre con la ruvidezza

inquietante di una verità ricercata, di una verifica o di una

controprova inseguite, di uno scavo incessante negli abissi della

sua anima, nella ricerca inesausta dell’altro, dell’interlocutore.

Donna del dubbio, mai della verità data o scontata.

Da subito ho accantonato un criterio meramente cronologico per

questa biografia che si legge come un romanzo o, se si preferisce

affrontarla a ritmo blando, come una sorta di breviario laico che

interpella l’uomo e la donna di oggi, gli suggerisce atteggiamenti.

Direi di più: partecipa ai dubbi, conferisce loro un senso, aiuta a

palparne lo spessore. Perché chi legge Anna finisce col sentirsi

meno solo.

Una idea buona poteva essere quella di costruire un discorso attorno

a lei attraverso le infinite testimonianze che ho raccolto sulla sua

persona, sulla sua opera, sui suoi atteggiamenti, sul modo

silenzioso e originale che aveva di operare. Perché serve dire che

Anna Maria non è mai stata banale, non ha mai dato nulla per

scontato. Piuttosto era sempre lei a spiazzare gli altri. Anche

questo criterio si è rivelato insufficiente.

Insufficiente, ma certamente non col fiato corto.

Anzi, è stato un gran bel respirare questo raccogliere tracce,

questo sentire Anna viva nella sua eredità

La raccolta delle testimonianze ha rivelato ricchezza di relazioni,

profondità di sentimenti, capacità di fondare rapporti e tenerli

vivi, vocazione a far sentire ogni interlocutore come unico e

privilegiato. Nella sua grande anima c’era un angolo dedicato per

ognuno. Tra queste testimonianze devo citare, per importanza ma

anche per debito culturale, quella di don Firmino Bianchin che ha

condiviso molti momenti con Anna ed è stato con lei negli istanti

ultimi. Don Firmino ha regalato con la sua rievocazione il

folgorante (non saprei come dire: triste e

gioioso insieme, il

commiato e la speranza) incipit a questo mio libro. Gliene sono

grato. gioioso insieme, il

commiato e la speranza) incipit a questo mio libro. Gliene sono

grato.

Dunque, quale criterio?

Ho scelto di coagulare memoria di Anna e la sua esperienza

esistenziale attorno ad alcuni luoghi forti. Luoghi fisici e luoghi

morali. Ed è anche un po’ la scansione concettuale de IL VENTO E LA

ROCCIA. Di cui propongo alcuni squarci.

Il titolo intanto. Francesco Piazza, piuttosto portato alla

paciosità per non dire alla sedentarietà, aveva formulato la teoria

che Anna, la donna, era il vento, sempre in movimento, capace di

scompaginare tutto, mentre lui, il maschio, era roccia, la

stabilità. La roccia e il vento, appunto, sempre in dolce

competizione. Innamoratissimi, capaci di darsi impulsi reciproci.

Insieme hanno costruito una famiglia che non ha avuto figli fisici

ma una moltitudine di figli spirituali.

Parto proprio dal racconto di Firmino Bianchin che propone una donna

già adulta, già molto presente in termini di interazione, al mondo.

Siamo nei primi anni Settanta, segnati da contenuti nuovi e da

linguaggi utili ad esprimerli.

“Fondamentale per la nostra proposta era la riscoperta della Parola

come centro propulsivo della vita pastorale e il lavoro svolto

nell’ambiente scout fornì una cartina di tornasole significativa.

Non si trattava di sostituirsi ai capi e alle gerarchie, anzi.

Formulavamo una proposta dinamica e nuova ad un mondo, come quello

scout, che trovava giustificazione e alimento nella tradizione”.

Don Firmino propose di cercare, proprio nella Parola, motivazioni

nuove, sulle tracce e alla ricerca di un progetto provvidenziale che

è chiamata per ognuno e rispetto al quale serve elaborare una

risposta. “In un contesto sociale, morale ed etico in cui si tendeva

a liquidare Dio con delle prestazioni rituali, era una provocazione

forte: al Dio che parla, si impara a rispondere con creatività e

protagonismo”.

Sono anni anche di grandi crisi e rivolgimenti, della fine del

collateralismo. E la liturgia viene ad assumere un ruolo

fondamentale. Lodi, vesperi, compieta: nei campi scout si organizza

la preghiera in modo diverso, partendo dai salmi. La giornata è

segnata e attraversata dalla preghiera. Il percorso scoutistico ne

viene rivitalizzato: è la preghiera ad indicare la strada per

cercare motivazioni più profonde. “Una scoperta che alimentava

cammini”. Era inevitabile che il modello proposto ai ragazzi

influenzasse l’intero impianto del gruppo (che era il Treviso II) e

soprattutto i capi.

Anna, con la sua sensibilità spiccata, avvertì in modo acuto il

problema e la trasformazione in atto. Si avviava ai quarant’anni:

colta, strutturata, con una educazione consolidata, con una sua

proposta culturale da offrire agli altri organizzata, già formata.

Ci si potevano attendere da lei rigidità, incapacità di capire e di

mettersi in sintonia. O forse, chissà, un adeguamento meramente

formale. Oltre a tutto veniva dalla famiglia di un vecchio militare.

“Ma, sottolinea don Firmino, di tutto questo Anna ha saputo parlare

in modo affascinante e contemporaneo. Ha assimilato, ha colto

l’essenza. Ha ulteriormente elaborato e ha trasmesso. Non ha

copiato, ha saputo rielaborare. Qui si è riconosciuta la statura

carismatica di Anna. Creare mobilità in una persona che aveva una

sua cultura e una sua formazione consolidate è una sorta di

miracolo”.

Quella di Anna fu soprattutto voce profetica, anche se non

clamorosa, anche se sommessa. Mentre lavorava su se stessa

coinvolgeva gli altri, li convinceva. Tutta la gente che si trovava

a parlare attorno a lei e a Francesco Piazza, nella loro casa di via

dei Biscari, magari chiacchierava, ma poi i discorsi prendevano una

svolta di impegno. Scattava una interazione che trascinava e

convinceva.

La casa di Strada dei Biscari.

Fu luogo di pensieri, di accoglienza, di dialogo, di amicizia, di

dialettica, di apertura, di approfondimento. Costruita grazie ad un

mutuo trentennale della Cassa di Risparmio, si avvalse degli apporti

di tutti. Apporti morali ma, si intende, anche materiali. Mobili,

piante per giardino, oggetti. E tanti animali: Anna era anche una

dolcissima animalista, capace di rispetto assoluto e amore grande

anche per le creature del buon Dio non dotate di parola. Un porto di

mare in cui ognuno si sentiva partecipe, accolto, protagonista.

Un flashback per dire della scelta scout.

Quando arriva a Treviso, Anna Maria non ha nemmeno 15 anni. Arriva

da Foligno, figlia di un ufficiale in congedo. Il colonnello Antonio

è severo e cordiale insieme. La mamma è molto giovanile, aperta. Ha

due fratelli, Maresa e Franco. È il 1948. In Italia si respira

un’aria greve, da guerra fredda. E non solo per la desolazione di un

paese che non sa da che parte iniziare la propria ricostruzione, ma

anche per il clima di contrapposizione e chiusura. In un contesto di

diffidenza verso il nuovo, una quattordicenne, appena uscita dalla

scuola media inferiore e appena arrivata da un ambiente

socioculturale del tutto diverso (la campagna di un paesino umbro),

inaugura la storia dello scoutismo femminile trevigiano.

Fonda il primo Riparto AGI della città, formato all’inizio da due

squadriglie. Per di più si sceglie, come assistente, un prete un po’

border line, visto con qualche sospetto dalle gerarchie, don Arduino

Faccin. Lei, Anna, la sua promessa scout, l’ha fatta solo qualche

mese prima, il 12 ottobre 1947.

Cominciano gli anni che noi possiamo seguire in presa diretta perché

è lei stessa che ce li racconta nei suoi carnet. Alcuni fogli

vergati nel 1949; poi, con frequenza quasi quotidiana, dal 1952.

Fino al primo luglio 1964, un giorno scandito da una visita al

madrileno museo del Prado.

I carnet appartengono a tutti e vanno letti perché così voleva Anna.

In una pagina collocabile tra settembre e ottobre 1959 scrive come

attraversata da un presagio di morte: “Ho portato il mio messaggio,

era piccolo ma mio… Vorrei che la roba mia fosse di tutti, compresi

i miei carnet che ho scritti per me e per tutti: poca roba, ma

assolutamente sincera”.

Devo fare cenno ad almeno altri due nuclei nodali.

Il primo ha il suo luogo fisico (ma serve aggiungere in qualche modo

anche mitico) nella cosiddetta stanzetta. Nel 1959 muore don Ugo De

Lucchi, che era assistente ecclesiastico degli scout e che a Santa

Maria del Rovere aveva creato attorno a sé un luogo di aggregazione

e un punto di riferimento. Quando don Ugo viene meno, lei sente di

impulso di dover continuare quell’esperienza. Apre, non senza

difficoltà, una parte della sua casa a tutti coloro che vorranno

frequentarla. In quella stanzetta molti hanno trovato la forza per

raggiungere il loro titolo di studio, fino alla laurea. Sono fioriti

amori, rapporti umani e conoscenze. I frequentatori della stanzetta

hanno conferito spessore pedagogico autentico alla loro esperienza

giovanile. Anna sorvegliava, vigilava, consigliava, metteva a

disposizione la sua sensibilità e la sua cultura. Qualcuno ha

ripreso gli studi dopo anni, qualche altro a focalizzato la propria

vocazione. Esperienza straordinaria nel racconto di chi l’ha

vissuta.

Il che rimanda al secondo nodo, Anna Maria Feder educatrice. Di

istinto, naturalmente portata. Come insegnante ha orientato infinite

scelte individuali. Ha educato, ha saputo coltivare la severità, ha

saputo coniugare il rigore con la protezione e l’amicizia personale.

Ha scritto: “Ogni persona che educa ha questa responsabilità nei

confronti dell’altro: aiutarlo in questa ricerca, in questa scoperta

del proprio io interiore, perché educare vuol dire tirar fuori e

contemporaneamente creare le condizioni adatte, perché oltre alla

scoperta di sé, nasca nell’altro il desiderio di realizzare la

propria avventura umana: ecco l’educazione all’autoeducazione”.

Torna spesso, in Anna, questa visione maieutica dell’educare. Dice:

“Nessuno sente la tragedia di questi poveri ragazzi. La famiglia li

veste e li nutre, la scuola li imbottisce e li standardizza, i

cosiddetti educatori tentano di incasellarli e soffocarli, lo stato

se ne lava le mani e invece bisogna amarli i ragazzi, senza stupidi

preconcetti, bisogna credere in loro. Sono la vita della nazione,

sono la fede in un mondo migliore”.

Non è molto per il racconto di una personalità complessa come quello

di Anna Maria Feder, ma è quanto mi è concesso da questi spazi.

Chiudo leggendo uno squarcio di una lettera scritta qualche tempo

prima del matrimonio a Francesco Piazza. Anna ha 33 anni, è laureata

da 8, insegna, è circondata da stima e successo. Nel suo animo

coltiva il dubbio, una angoscia radicata. Parole di spessore

agostiniano, esaltate e perfino esasperate dall’intimità del

colloquio col suo uomo.

“Ho scavato fino in fondo a me stessa, e vi ho scoperto le cose che

sono anche scritte nei libri, ma in tanti libri diversi. Io le porto

tutte dentro di me, come tutti, ma io ne ho coscienza. Per questo

vivo sapendo di vivere. Quando avevo 12 anni un prete mi disse: Bada

a te stessa e a tutto quello che fai. Tu potrai fare o un grande

bene o un grande male, non hai scelta, sei come una centrale

elettrica ad altissima tensione. Se avessi trovato un uomo normale

forse lo avrei abbandonato o forse avrei tradito me stessa. Tu mi

hai insegnato ad essere me stessa e hai lasciato intatta la mia

indipendenza spirituale, non sarò mai abbastanza grata a Dio di

averti messo sulla mia strada. Io sono una persona destinata alla

solitudine, come tutta la gente del mio stampo che prima di ogni

altra cosa deve realizzare se stessa, qualunque sia il prezzo e la

strada. Pensa in che baratro di follia precipiterei se non avessi

te. L’amore che ti do non è quello che nasce né dalla passione né

dal dovere, ma quello spericolato per cui in qualunque anima io

entri (e vi entro in continuazione suscitando attorno a me amore più

di tanti altri e cercando di restituire quanto me ne danno) io posso

misurare che cosa tu rappresenti per me rispetto a tutti: la

grandezza d’animo, il coraggio, la superiorità intellettuale e

spirituale. Può darsi che io appaia peggiorata in questi ultimi anni

perché sempre di più divento me stessa con la piena coscienza (e

senza paura) di doverlo essere, ma io mi sento arricchire dentro, di

giorno in giorno attraverso le mie esperienze umane e nella ricerca

di tutto il divino che c’è nell’umano. Senza di te non ci sarei

riuscita. Tu vorresti salvarmi da me stessa, fermarmi, strappare

magari nel mio mondo tutto quello o tutti quelli che mi angosciano e

mi fanno soffrire e non per gelosia ma per amore, ma non hai più

voluto farlo da qualche anno a questa parte. Per questo motivo sei

per me, dopo Dio, il più grande di tutti gli esseri e il più

generoso e il più intelligente e quello che sa amarmi di più. Io

infatti voglio essere soprattutto libera, solo nella libertà di sé

stessi si può amare veramente. Non posso fermarmi e non voglio. In

questo grande gioco che è la vita, tutto mi è troppo stretto. È

vero, 24 ore non bastano per il mio amore. Ma perché dovrebbe essere

diverso? La mia strada è amare, amare tutti quelli che mi amano e

non mi amano, amarli seriamente, a fondo, senza riserve. Desidero

una sola cosa per me: avere la coscienza di avere dato ogni giorno a

chi mi era intorno tutto quello che avevo. Devo combattere in me

tutti i difetti che derivano da quest’ansia: l’orgoglio, la

presunzione, l’egoismo ecc. Tutto questo è fatica. Fatica e dolore.

Io cerco Dio e di vedere la sua faccia e di trovare in lui l’unità e

tutto il mio amore. Finché sarò viva dovrò accontentarmi di

accettare la frattura del tempo e l’angoscia di essere limitata, ma

quando morirò so che vedrete tutto di me”.

33 anni e un inatteso testamento spirituale. Anna ha la capacità

concessa a pochi di farsi carico del dolore generale dell’umanità. E

di avvertire, come una sorta di condanna, il peso della

incomunicabilità. Ne è consapevole. Nell’inverno del 1957 scrive nel

suo carnet: “Soffro per la solitudine di tutti, di tutti noi che

siamo veramente, unicamente, irrimediabilmente soli; ognuno con le

proprie manie, i propri sogni, i propri problemi. Non ci sono punti

di incontro, la solitudine è il fiume profondo e limaccioso che

separa noi dagli altri, è invalicabile. La vita di tutti i giorni e

l’amore credono di farci dimenticare la nostra solitudine, ma con lo

stordimento e la superficialità. L’amore è come una zattera sul

fiume e spesso non riesce a toccare l’altra riva. Noi siamo soli

perché non tutto può essere detto e non tutto può essere capito”.

Spero di aver fatto capire come Anna sia stata donna in ricerca,

perennemente sul filo di rasoio del disagio esistenziale e

dell’accoglimento sorridente del disegno provvidenziale. Anche nel

dolore e nella malattia. Come Giobbe ha detestato il suo corpo e

benedetto il Dio che sentiva sopra di sé. Resta vivo il suo

messaggio educativo, restano vive le sue intuizioni, il suo modo di

gestire il rapporto con ogni interlocutore. Restano vive la sua

semplicità spirituale e la sua complessità intellettuale.

torna

|