|

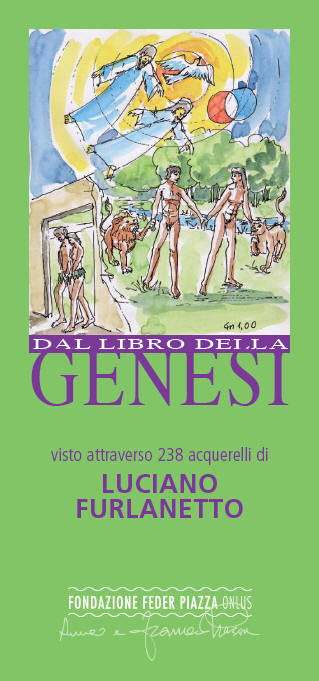

IL LIBRO DELLA

GENESI RECITATO E ILLUSTRATO

|

|

MOSTRA A POSTIOMA

DI PAESE

invito

|

da La Vita del Popolo, domenica 2

novembre 2014

RIFLESSIONE. Rileggere

la "Genesi" con gli acquarelli di Luciano Furlanetto.

All'inizio della

nostra storia

Di lui hanno scritto

che la sua produzione artistica va ben oltre il tratto

grafico che la anima. Oltre l'ispirazione che l'ha generata,

come ubbidisse - è l'eterna meraviglia dell'arte - a

sollecitazioni che non conoscono la quotidianità e si

sottraggono al tempo.... Ci ha lasciato da poco Luciano

Furlanetto, ma ci manca. Ci manca tanto l'uomo con il suo

entusiasmo tutto scautistico, la sua fantasia fervida e

generosa, il professore che ha fatto dell'arte la ragione

profonda della sua esistenza sino a trasformarla in uno

strumento privilegiato per leggere la vita, per ascoltarne i

battiti e le movenze, in una via d'accesso alla conquista di

interiorità più profonda.

I soggetti religiosi

che hanno scandito la sua ricerca artistica - la "Via

Crucis" in terra cotta che si ammira nella chiesa del Sacro

Cuore a Treviso, gli affreschi che campeggiano nella Chiesa

Parrocchiale di S. Floriano ad Olmi di San Biagio di Callalta, il grande pannello in ceramica con "il Risorto, la

Vergine e San Floriano", ma anche le altre opere meno note

presenti in gallerie private e pubbliche - sono felici

corollari dei 238 acquarelli che illustrano il Libro della

Genesi e degli altri 280 che raccontano il Vangelo secondo

Matteo.

Sono momenti legati

da un unico filo conduttore che delinea un percorso che non

è soltanto artistico, ma personale, intimo, interiore,

nutrito di silenzio creativo e profonda meditazione. Sono

tessere di un puzzle che compongono una mappa mediata da un

continuo dialogare con la Parola che non muta, perché

composta da sillabe eterne che Luciano Furlanetto traduce in

immagini leggere ed essenziali, profondamente tenui e

delicate. Così la lettura che della Genesi dà Furlanetto,

riesce davvero a cogliere l'essenziale di una narrazione che

sta all'origine della nostra storia del mondo e al vissuto

di noi credenti, quasi a sollecitare, in chi ne osserva i

tratti, l'avvio di scoperta di segni nascosti, di

significati reconditi che l'immagine e il colore,

delicatamente, impongono e suggeriscono. Il genio e la

fantasia creativa di Furlanetto, il suo personalissimo ed

originale linguaggio artistico coinvolgono l'osservatore

sino a rapirlo e invitarlo a completare immagini talvolta

appena abbozzate, fragili nella loro consistenza

architettonica, delicate nel segno che le anima, anche

quando raccontano la drammaticità di scene angosciose.

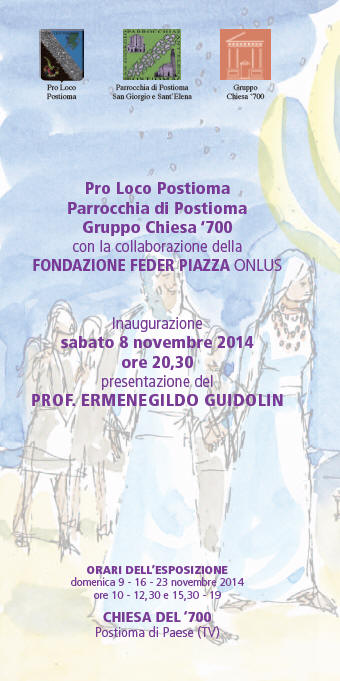

L'occasione per

ammirare gli acquarelli che Luciano dedica alla Genesi ce la

offre la bella mostra pensata per la settecentesca chiesa di

Postioma di Paese che vedrà la sua inaugurazione il prossimo

8 novembre alle 20.30, per proseguire nelle ore pomeridiane

delle domeniche 9, 16, 23. Una rassegna che darà anche modo

di ammirare i tesori di questo gioiello artistico che

conserva le quattro grandi tele del veneziano Canal e regala

al visitatore tra gli altri tesori anche i quattro monocromi

ovali dedicati alle tre Virtù teologali e alla Pazienza. Una

degna cornice per far posto agli acquarelli di un artista

amato e compianto, del quale tutti hanno ammirato e

continuano ad ammirare l'immaginazione e l'abilità

narrativa, «la grafia stilizzata che permette una lettura

veloce delle scene», come ha sempre sotto-lineato la critica

artistica. (Mario Cutuli)

|

|

Omaggio floreale alla signora Laura

Furlanetto

La tecnica utilizzata.

L’autore ha, da principio, disegnato le varie

scene su fogli bianchi di formato 13x16 con penna a

inchiostro di china.

Successivamente ha passato i disegni allo scanner

convertendoli in immagine elettronica. In questo modo ha

avuto la possibilità di impaginare l’intera opera unendo il

testo alle immagini e di riprodurre il tutto a mezzo

stampante laser.

Ha ottenuto, così facendo, la prima stampa in bianco e nero

dell’intero volume. Il talento e la fantasia di Luciano

Furlanetto si sono poi espresse nella colorazione ad

acquarello dei disegni, uno ad uno.

Questo ha richiesto assoluta precisione non essendoci, in

questa fase, possibilità di errore.

La copia, unica e di grande pregio, realizzata in questo

modo per illustrare il Libro della Genesi è ora esposta in

questa sede. |

Il

prof. Lino Bianchin presenta l'artista. Il

prof. Lino Bianchin presenta l'artista.

Quando penso a Luciano la memoria mi

rimanda ai suoi ultimi giorni. Seppure costretto a letto

dalla gravità della malattia, teneva matite, pennelli ed i

suoi amati colori ad acquerello sul ripiano appoggiato alla

coperta. Agli amici che andavano a trovarlo appariva

concentratissimo a disegnare e dipingere. Era perfettamente

cosciente dei pochi giorni che gli rimanevano e pur tuttavia

lavorava fino a quando le forze lo sorreggevano per

dipingere la Resurrezione. Non una tavola, ma tutti gli

episodi raccontati dai vangeli che hanno attinenza con il

grande tema.

Riteneva che il racconto di una singola vicenda non potesse

esaurire la complessità del messaggio in essa celato. E’ ciò

che vediamo qui in questa esposizione. Non sono illustrati

solamente alcuni dei fatti raccontati nel libro della

Genesi, ma assolutamente tutti, in una serie di 238

acquerelli. Luciano ci fa pervenire in questo modo il suo

messaggio che invita il visitatore a considerare la Parola

di Dio nella sua interezza. Niente di essa va trascurato

perché tutto va conosciuto e meditato da chi si vuol

avvicinare alla Verità.

Ha certamente avuto anche una vita normale fatta di lavoro,

affetti, impegno sociale.

(Treviso 1939). Diplomatosi presso il Liceo Artistico di

Venezia, ha frequentato l’Accademia di Venezia con il

maestro Cesetti. Ha insegnato materie artistiche per

trentasei anni nelle scuole di Treviso.

Sue opere si trovano presso collezioni private e pubbliche.

In particolare sono da segnalare:

La “Via Crucis” in terra cotta nella chiesa del Sacro Cuore

di Gesù a Treviso e, nella Chiesa Parrocchiale di S.

Floriano agli Olmi di San Biagio di Callalta, i due

affreschi di grande dimensione rappresentanti “Il Credo” e

l’ “Eucaristia e sue profezie nell’Antico Testamento”, un

grande pannello in ceramica con “il Risorto, la Vergine e

San Floriano”, la “Via Crucis” in ceramica monocroma e la

pavimentazione della corsia

centrale

con i “33 simboli del percorso della salvezza”. centrale

con i “33 simboli del percorso della salvezza”.

Ha collaborato ad illustrare i libri “Treviso nostra” e

“Castelli e famiglie gentilizie del trevigiano in età

comunale” dello storico Prof. Giorgio Renucci. Ha curato la

pubblicazione “Chiesa Parrocchiale di S. Floriano agli Olmi

– le decorazioni 1990-1991”.

Fu, anche, stimato Designer ( allestimenti di fiere, negozi

…) ,

Ma la sua vera passione è raccontata dalle opere dipinte ad

acquerello, senza dimenticare la sua frequentazione in altre

tecniche, affresco e terra cotta.

Di lui sono da conoscere altre nobili qualità. I riferimenti

sono rivolti all’insegnante apprezzatissimo da alunni,

colleghi e genitori, al Capo Scout che mai si è sottratto da

impegni di sempre maggiore responsabilità fino ad essere

posto alla guida come capo nazionale gli Scouts d’Europa

superando le innumerevoli difficoltà rappresentate da

un’associazione che stava allora nascendo, al cittadino

impegnato nella riscoperta e nella valorizzazione della

storia di Treviso (è tra i fondatori della Società

Iconografica Trevigiana), al marito e al padre davvero

esemplare dedicatosi alle attività formative che

coinvolgevano giovani famiglie.

Rendiamo oggi onore all’artista, all’insegnante, al capo

scout, ma soprattutto all’amico fedele, disponibile e saggio

che ha saputo ben coniugare semplicità e profondità nei

rapporti che ha intrattenuto con chi ha avuto la fortuna di

incontrarlo.

La fondazione Feder Piazza, che qui rappresento, è

orgogliosa di aver collaborato, con l’allestimento di questa

mostra, seguito di altre esposizioni dedicate ai vangeli di

Luca e Matteo, a rendere il dovuto ossequio ad una persona

che molto ci ha donato e che avrà un posto significativo nel

nostro ricordo. Confidiamo che questi non rimangano episodi

isolati e cercheremo in futuro di far conoscere tutte le

altre produzioni dell’artista riguardanti il libro dei

Salmi, il Cantico dei Cantici, l’Apocalisse …

Gli acquerelli dedicati da Luciano Furlanetto al libro della

Genesi son ora raccolti in una pubblicazione edita da ADLE

Edizioni di Padova.

GENESI GENESI

Acquerelli di Luciano Furlanetto

Presentazione di Ermenegildo Guidolin

Questa sera, dopo la

presentazione degli acquerelli ispirati al Vangelo di Matteo

avvenuta nel Battistero del Duomo di Treviso e la serata

tutta scout nella parrocchia del S. Cuore, è un’altra

occasione per ricordare Luciano Furlanetto, un uomo vivo non

soltanto nelle sue opere, ma in se stesso. Spesso, quando ci

viene a mancare una persona che amiamo e che ci ha amati,

usiamo l’espressione: - lascia un vuoto! Nel caso di

Luciano, ci ha lasciato un “pieno di immagini, di figure, di

ricordi, di esperienze, di iniziative… di vita”. Del resto,

i morti sono meno morti di quanto pensiamo; siamo noi vivi a

non accorgerci quanto non siamo del tutto vivi e quando non

lo siamo affatto.

Come per gli acquerelli dedicati al Vangelo di Matteo,

osservammo come essi facessero emergere tutta l’umanità del

messaggio di Gesù, come lo stupore della creazione artistica

ci aiutasse a cogliere ciò che ci eleva alla pienezza

dell’umano, oggi gli acquerelli scaturiti dal libro della

Genesi ci fanno incontrare il grande racconto che è

costitutivo dell’autocomprensione del popolo d’Israele, e

poi della Cristianità. Illuminanti alcune osservazioni di

Marc Chagall; in una pagina autobiografica, intitolata “Il

mio ritorno alla Bibbia”, si domanda: qual è l’artista che

non si sia ispirato alla Bibbia? “Ma io vedevo i miei

antenati per la prima volta, e mi sembrò che il mio colore

fosse il loro colore, le mie facce fossero le loro facce […]

“Né Shakespeare, né Dante, né Cervantes, nessuno è arrivato

all’altezza poetica, artistica e morale della Bibbia” […]

“Sebbene questo sia un libro che gira per il mondo in

milioni di copie, il sogno che contiene è come se fosse

sotto chiave, sommerso nelle lacrime di millenni. “Promette

una libertà diversa, un altro senso della vita…” (vedi

Luoghi dell’Infinito, n.189, novembre 2014). La Storia della

Salvezza si è espressa sul piano letterario in un grande

racconto che va dalla Genesi all’Apocalisse. E Luciano è

entrato in dialogo con la Bibbia (Genesi, Esodo, Numeri,

Cantico dei Cantici, Scritti degli Apostoli, Apocalisse)

attraverso una narrazione figurativa di personaggi, di

situazioni, di eventi mediante i quali l’artista illumina la

propria esperienza religiosa e ricerca la propria identità

di credente.

Nel gennaio del 2008, presentando la sua Genesi, con

divertita ironia scriveva: “Un libro all’anno! Quando nel

2078 compirò 139 anni, avrò completato questa lettura”.

Si potrebbe dire di Luciano: “Ha avuto

da Dio due doni: la fede e la poesia dell’arte”. Dandogli la fede,

gli ha imposto di cantarla/disegnarla tutti i giorni; e lui per anni

attuò inconsciamente con il suo lavoro artistico, un motto della

tradizione ebraica mistica, che invitava il fedele “a un canto ogni

giorno, a un canto per ogni giorno”.

Alcuni versi di David Maria Turoldo rendono bene il senso di questo

canto:

“E la quiete dell’anima

e la discesa nelle profondità,

e sentirti morire

di gioia

nella notte”.

“Genesi” è il primo libro della Bibbia,

che in cinquanta capitoli narra la creazione del mondo e dell’uomo,

il primo peccato, l’uccisione di Abele, Noè, il diluvio, la torre di

Babele, la vocazione di Abramo e la sua vita in terra di Canaan, la

distruzione di Sodoma e Gomorra, la nascita e il sacrificio di

Isacco, il ciclo di Giacobbe, Israele e di Giuseppe, l’ebreo

divenuto egiziano.

Questa elencazione di contenuti non è per ricordare nomi e vicende,

ma per trasferirci nella sequenza di immagini create dall’artista

partendo dal testo.

Avviene per noi, che le immagini suggeriscono il testo e il testo

rinvia alle immagini; avviene una doppia lettura, una doppia

comprensione che si fa interpretazione e immedesimazione.

Si compie una costante “incarnazione”, perché il racconto pittorico

costruisce una visibilità che corrisponde al nostro universo

sensibile e carnale, all’esigenza di toccare con mano.

L’immediatezza delle immagini, con la loro essenzialità realistica e

la delicatezza dei colori, trova nel disegno il proprio elemento

catalizzatore: disegno e colore trovano la loro perfetta fusione,

incontrando e perfezionando la nostra sensibilità, i nostri

sentimenti, la nostra apertura alla Storia della Salvezza. L’arte,

in Luciano, diventa esperienza di Grazia, comprensione emozionata,

attrazione interpersonale con il divino, presente nella storia

narrata e fluente negli acquerelli.

Ci soffermiamo solo sulla Creazione per l’importanza che questa idea

(concetto, rivelazione) ha avuto nella cultura e nell’arte in tutte

le sue espressioni. Filosofia, teologia, scienza, poesia, arte si

sono costantemente interrogate sulla Creazione.

Accenniamo a qualche motivo.

La Filosofia non può decidere. Che il mondo abbia avuto inizio è

assolutamente indimostrabile. Questa questione filosoficamente è

indecidibile, anche per Tommaso d’Aquino. E’ soltanto per fede che

possiamo credere che il mondo abbia avuto un inizio e la teologia

non può fare altro che giustificare la ragionevolezza di questo

assunto. La teologia può rendere plausibile, cioè dimostrare che non

è assolutamente contraddittorio, credere che il mondo abbia avuto un

inizio.

Scrive Joseph Ratzinger: “Il racconto della creazione si rivela come

‘l’illuminismo’ decisivo della storia, l’esodo dalle paure che

avevano attanagliato l’uomo. Significa la consegna del mondo alla

ragione, il riconoscimento della sua razionalità e libertà” (Cfr. “E

vide che era cosa molto buona” a cura di Andrea Bellandi, Sandro

Chierici, Eugenio Dal Pane. - Libreria Ed. Vaticana – Mostra

itinerante ideata e prodotta da Itaca Società Editrice.)

Il secondo aspetto è chiedere chi abbia dato origine al mondo. Anc he

qui la posizione può essere soltanto una posizione di fede. Che un

Dio personale, il Dio di Abramo abbia dato inizio al mondo, rimane

una posizione estranea ad ogni possibile discorso filosofico. La

filosofia non può far altro che spiegare che cosa quest’idea

comporti: l’idea di una Creazione volontaria del mondo da parte di

un Ente Supremo ha delle conseguenze determinanti per tutta la

nostra cultura e civiltà. Quali? L’idea di fare, la nostra idea di

creare. Noi riteniamo che il fare, nella sua quintessenza, sia

trarre qualcosa dal niente all’essere e che, tanto più siamo liberi,

quanto più sappiamo trarre qualcosa. Questa idea grandiosa della

Creazione dal nulla da parte di un Dio personale ha impregnato tutta

la nostra concezione del fare: dal fare tecnico-scientifico che

guarda ogni ente come suo prodotto fino alla concezione che si fonda

sulla testimonianza di fede per cui il nostro fare – in quanto siamo

simili all’Ente Supremo che ha creato il tutto – deve comunque

rivelarsi simile a quel fare. he

qui la posizione può essere soltanto una posizione di fede. Che un

Dio personale, il Dio di Abramo abbia dato inizio al mondo, rimane

una posizione estranea ad ogni possibile discorso filosofico. La

filosofia non può far altro che spiegare che cosa quest’idea

comporti: l’idea di una Creazione volontaria del mondo da parte di

un Ente Supremo ha delle conseguenze determinanti per tutta la

nostra cultura e civiltà. Quali? L’idea di fare, la nostra idea di

creare. Noi riteniamo che il fare, nella sua quintessenza, sia

trarre qualcosa dal niente all’essere e che, tanto più siamo liberi,

quanto più sappiamo trarre qualcosa. Questa idea grandiosa della

Creazione dal nulla da parte di un Dio personale ha impregnato tutta

la nostra concezione del fare: dal fare tecnico-scientifico che

guarda ogni ente come suo prodotto fino alla concezione che si fonda

sulla testimonianza di fede per cui il nostro fare – in quanto siamo

simili all’Ente Supremo che ha creato il tutto – deve comunque

rivelarsi simile a quel fare.

La scienza non parla di Creazione. La scienza non ha verità, a

differenza di quello che dicono molti; la scienza è ricerca, è

sostanzialmente umile ricerca. E’ la lotta dell’uomo per capirci

sempre di più. Nella scienza si hanno dei modelli che interpretano

quello che noi oggi sappiamo.

Una delle più belle cose che abbiamo a Padova è il battistero del

duomo con pitture di Giusto de’ Menabuoi che ha dipinto l’universo.

Quell’affresco rappresenta quel che si capiva allora dell’universo,

così come il Big Bang è la miglior teoria, il miglior modello che

sappiamo produrre oggi sulla base delle nostre osservazioni e

conoscenze. La visione del mondo del pittore del ‘300 ha la stessa

dignità scientifica e culturale del nostro Big Bang.

Per le arti e la poesia, la Creazione è una cosa così grande da non

potersi definire, anche perché tutte le opere d’arte sono Creazione

e, per l’artista ogni opera resta un mistero.

Ogni canzone, ogni secondo di musica ha

una sua genesi e la possibilità di ricerca è infinita. “La

Creazione” di Franz Joseph Haydn, ad esempio, è un brano sinfonico,

un grande oratorio, che sviluppa questo tema.

Una poetessa, Alda Merini, scrive: “Come poeta, vedo la Creazione

come una grande favola dell’amore divino. Una bella favola, enorme,

fantastica. Nell’uomo si può trovare l’impronta divina; è chiaro che

non si può vedere Dio per la strada, però si vede nella Creazione.

C’è l’impronta di Dio dappertutto. Questa è la mia idea. Quando

scrivo sono felice di scrivere e basta, non mi domando né da dove

venga né dove vada la poesia. E’ un dono e mi lascio un po’ invadere

dalla poesia. Il poeta si lascia invadere da questo amore, la poesia è anche amore, amore

dell’uomo e del creato”.

lascia invadere da questo amore, la poesia è anche amore, amore

dell’uomo e del creato”.

Luciano, fino agli ultimi giorni, la pensava così a riguardo della

sua arte. Per questo, già a Treviso, ricordavo il verso di Hölderlin:

“Poeticamente l’uomo vive il mondo”. E Luciano, con la sua presenza

e la sua attività artistica, me lo faceva ricordare sempre. Ciò che

scaturisce, guardando anche questi acquerelli della “Genesi”, è

stupore, gioia. La gioia è un altro dei nostri sensi, molto

sviluppato nei bambini, ma che viene piano piano sottratto proprio

dagli adulti che spesso la confondono con la felicità che – come

sappiamo – è fugace e transeunte. Eppure, non si dà vera opera

d’arte, se essa non ha saputo radicarsi nella gioia di cui è intrisa

l’essenza dell’artista.

Disegnare e colorare era, per Luciano, pensare, vivere, pregare.

Egli concepiva l’arte come un’inclinazione verso la luce della

conoscenza e la bellezza della creazione.

Affidiamoci, quindi, a questa gioia e cominciamo a guardare.

Leggendo la Genesi e seguendola attraverso gli acquerelli di

Luciano, incontriamo molti nomi: Adamo ed Eva, naturalmente, Caino e

Abele, Noè, Abramo, Sara, Agar, Lot, Melkisedek, Ismaele, Isacco,

Rebecca, Labano, Esaù, Giacobbe… Qui è solo un elenco, ma l’artista

– in un momento storico in cui scompare il valore identitario del

soggetto per diventare il luogo dell’artificio, maschera umana

replicata, volto di burattino esistenziale – si sofferma sulle

vicende di ciascuno, sul ruolo affidatogli dal Signore e sul destino

che lo attende. Ricupera così, con la poesia dell’arte, il volto

concreto dell’uomo e della donna, la consistenza reale della

persona.

La valenza culturale di una mostra, come di ogni altra iniziativa,

consiste nel portare l’uomo e la donna ad interrogarsi sempre più su

se stessi, sulla propria essenza, sulle proprie scelte esistenziali,

sulla propria immagine.

Nella società della comunicazione, l’uomo vive in uno stato di

allucinazione visiva – come accecato dalla luminosità dell’immagine

che la velocità gli restituisce. Incapace di leggere e interpretare

la visione, l’uomo guardandosi allo specchio non si riconosce o

addirittura non si vede più. Dopo l’arte, dopo Dio, anche l’immagine

dell’uomo è morta, nella sua assoluta originarietà e unicità.

L’identità visiva dell’uomo contemporaneo che aderisce a modelli

imposti dalla dittatura delle immagini, subisce i processi di

omologazione che, per l’appunto, uccidono la meravigliosa

soggettività dell’uomo.

Questa lettura del presente è semplicemente realistica, senza

illusioni; ma lascia spazio alla consapevolezza che ne abbiamo e

alla domanda: Ha ancora senso, in quest’epoca, la poesia dell’arte?

Risposta: Forse ha ancora più senso per riprenderci l’umano con la

sua profondità e la sua bellezza, con l’incessante ricerca della sua

verità. |